纱网在建筑和家居中广泛应用,既能通风防虫,又具备一定的隐私保护功能。但用户常发现一个现象:白天从室外看室内时,纱网后的景象模糊不清;而从室内看室外时,却能清晰看到外部景物。这种视觉差异并非偶然,而是由光学原理、环境光线条件和纱网物理特性共同作用的结果。以下从多个角度详细分析其成因,并探讨实际应用中的优化方案。

一、核心原因:光线强度的不对称性

1. 室外与室内的光照差异

白天的典型场景中,室外自然光(阳光或天空散射光)的强度远高于室内人工光或反射光。例如:

室外光照度可达 10,000~100,000 lux(晴天),而室内仅 100~1,000 lux。

当光线从高亮区域(室外)射向低亮区域(室内)时,纱网会反射或散射大部分强光,而室内弱光难以穿透纱网到达室外观察者眼中。

2. 光路的单向优势

类比现象:

这与汽车车窗的“单向透视”原理类似——白天车内较暗时,车外无法看清内部;夜晚车内开灯后,外部反而能清晰看到车内。

二、纱网结构的物理影响

1. 孔径与透光特性

纱网由纵横交错的纤维编织而成,形成微小孔洞(通常直径 0.1~1 mm)。其光学行为表现为:

直射光透过率:约 30%~70%(取决于材质和密度),其余光线被纤维吸收或散射。

散射光比例:浅色纱网(如白色)的散射更强,进一步降低透射对比度。

2. 表面粗糙度的作用

纱网纤维表面并非光学镜面,而是存在微观凹凸。根据瑞利散射理论,光线在粗糙表面会发生多向反射,导致:

室外强光在纱网表面形成漫反射光幕,遮蔽室内景象。

室内观察时,纱网的粗糙度对强光穿透影响较小(类似“逆光看不清细节”现象)。

三、环境因素的叠加效应

1. 视角的影响

垂直视角(正对纱网):光线穿透路径最短,清晰度较高。

斜视角:光线需穿过更多纤维层,散射增强,模糊度显著上升。

2. 时间与天气变化

阴天或黄昏:室外光照减弱,内外亮度差缩小,纱网的“单向模糊”效应降低。

夜晚室内开灯:光线方向逆转,室外反而能看清室内(此时纱网失去隐私保护作用)。

四、量化分析与实验验证

通过光学实验可量化纱网性能:

透光率测试:使用光度计测量纱网透射光强(如室外 50,000 lux 光线透过纱网后降至 15,000 lux)。

对比度测试:在标准光源下,室内外分别放置黑白测试卡,记录可见分辨率。

实验结果表明:

室外→室内的图像对比度下降 60% 以上。

室内→室外的对比度仅下降 20%(因强光补偿了纱网干扰)。

五、实际应用中的优化方案

若需改善室外看室内的清晰度(如监控或安全需求),可采取以下措施:

调整光照平衡:

增加室内照明强度,使内外光比接近 1:3 以下。

在纱网外侧加装遮光帘,减少反射光干扰。

纱网材质优化:

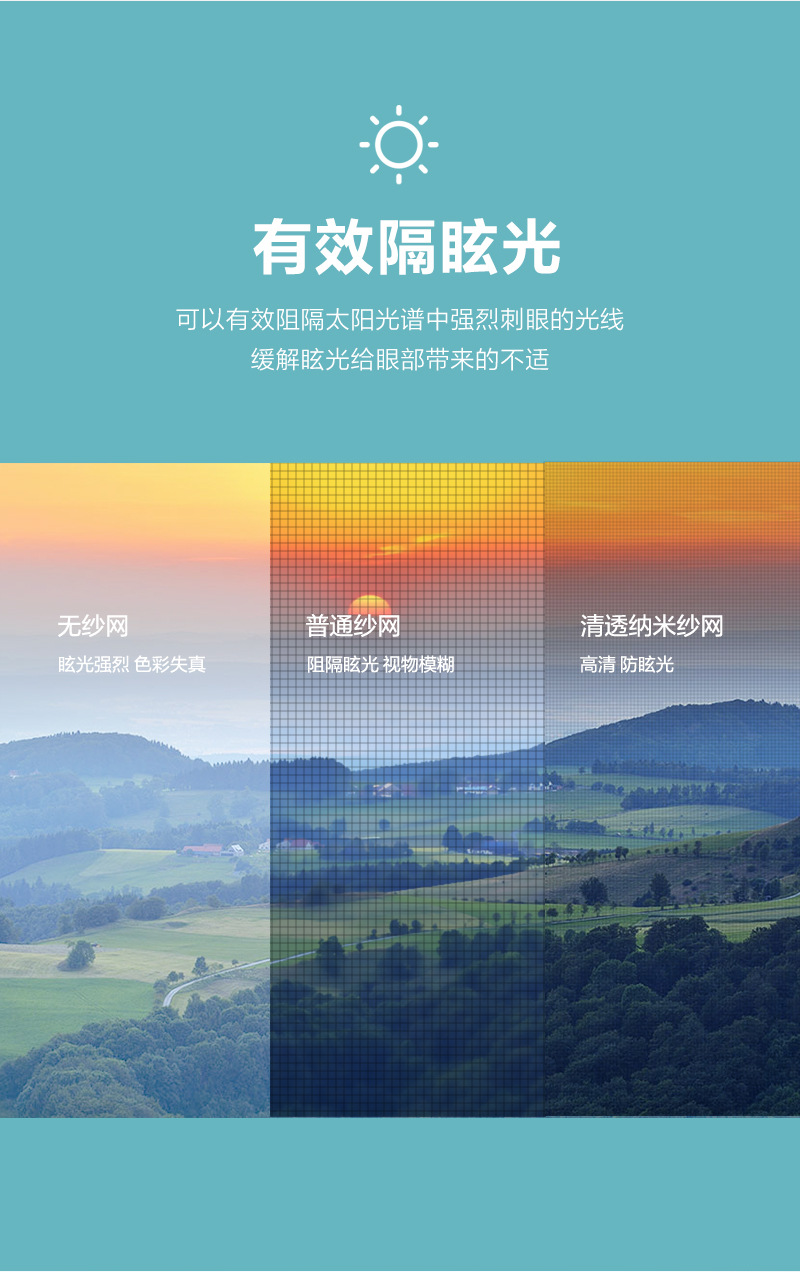

选择深色低反射纱网(如黑色玻纤),减少漫反射。

采用高透型纱网(孔径更大或纤维更细),提升透光率。

结构设计改进:

使用平面绷紧安装,避免纱网褶皱导致额外散射。

双层纱网错位叠加,可兼顾透气和隐私。

六、扩展讨论:其他类似现象

磨砂玻璃:其模糊效果同样依赖光线强弱差,但散射机制更复杂(基于表面微结构)。

纱窗与蚊帐的区别:蚊帐纤维更密,透光率更低,因此双向可视性均较差。

总结

纱网的“内外视觉差异”本质是环境光强不对称性与材料光学特性共同作用的结果。理解这一原理有助于合理选择纱网类型,或通过光线管理实现隐私与通透性的平衡。未来,随着智能调光纱网(如电致变色材质)的发展,这一现象可能被主动调控,进一步拓展应用场景。